Stupeur dans les équipes D&I. Vendredi 28 mars, la presse nationale quotidienne en France relatait un courrier de l’ambassade des Etats-Unis. Cette missive demande aux fournisseurs de la représentation étasunienne en France de renoncer à tout programme de promotion de diversité et d’inclusion, sous peine de ne plus pouvoir contracter avec l’ambassade.

Par Chloé Consigny

Chez têtu•connect, nous avons d’abord cru à un fake. Mais il a fallu admettre la réalité. « Certaines des entreprises engagées dans notre réseau nous ont en effet informés avoir été contactées par l’ambassade des US en France, il y a déjà plusieurs semaines », nous explique Nils Pedersen, délégué général, Pacte mondial de l’ONU.

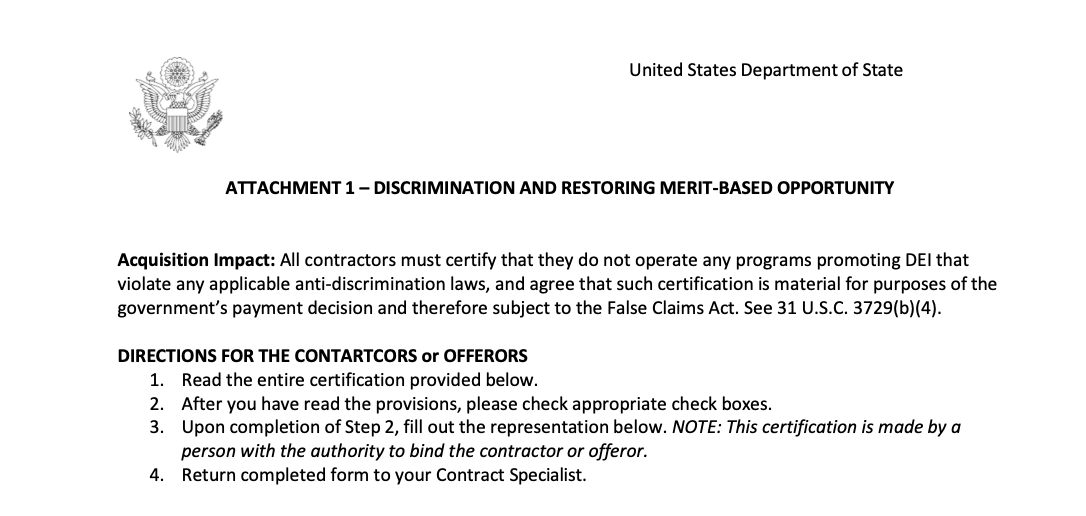

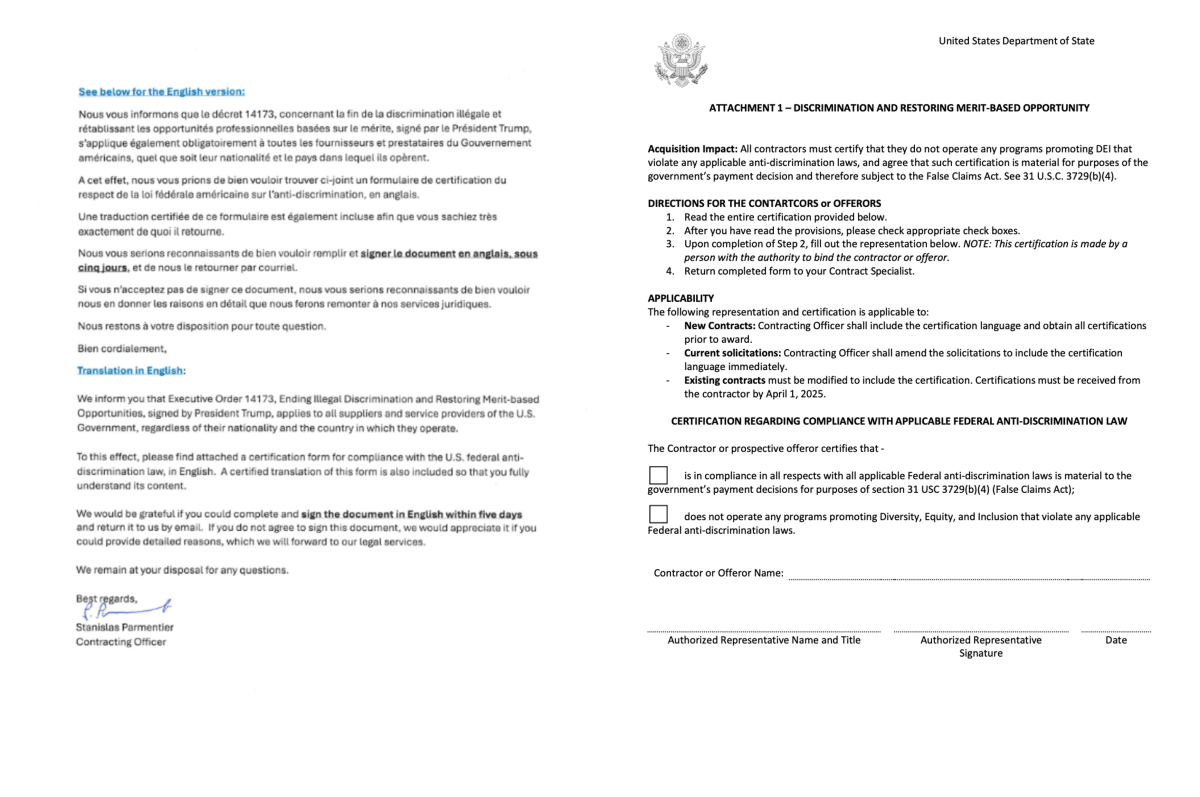

Ce que dit le courrier

Le formulaire et le courrier qui l’accompagne sont disponibles en ligne. Nous vous en mettons ici copie et traduction :

« Tous les contractants doivent certifier qu’ils ne mènent aucun programme promouvant la DEI (Diversité, Équité, Inclusion) en violation des lois anti-discrimination applicables, et acceptent que cette certification soit considérée comme un élément essentiel dans la décision de paiement du gouvernement, et donc soumise aux dispositions de la loi sur les fausses déclarations (False Claims Act). »

En clair, l’ensemble des entreprises qui travaillent avec l’ambassade des Etats-Unis doivent apporter la preuve de l’absence de politiques D&I menées en interne. Cela concerne aussi bien l’entreprise de plomberie qui contracte avec l’ambassade qu’un service de traiteur ou encore une agence de voyage. Si ces entreprises souhaitent continuer à travailler avec l’ambassade, alors elles doivent se mettre au diapason.

Qui êtes-vous Stanislas Parmentier ?

Le courrier enjoint les entreprises à retourner le formulaire à l’ambassade dans les cinq jours. Il est signé de la main de Stanislas Parmentier, contracting officer. Nous avons recherché Stanislas Parmentier qui dispose d’un profil récent sur Linkedin (avec neuf abonnés). En fin de week-end, son profil avait été supprimé.

Nous l’avons également contacté par mail, sans succès. Cette personne a été nommée par l’État américain à l’ambassade de France juste après l’investiture de Donald Trump. « Cela semble être une personne assez peu élevée dans la hiérarchie des services de l’ambassade. Ce n’est sans doute pas une personne avec une responsabilité particulière dans l’appareil diplomatique étasunien mais simplement un agent chargé de mettre en cohérence les politiques d’achat de l’administration décidées par le Secretary of State », décrypte Jean-Baptiste Goulard, enseignant à Sciences Po. Des formulaires identiques auraient également été adressés depuis les ambassades étasuniennes de Thaïlande, de Grande-Bretagne et de Lettonie.

Stratégie du lawfare

Cette façon de procéder a des précédents. La stratégie du « lawfare », contraction de law = droit et de warfare (guerre) désigne l’utilisation du droit comme une arme de guerre ou d’influence politique. Les banques françaises sont assez familières de cette extraterritorialité du droit américain. Le groupe BNP Paribas en a notamment fait les frais, écopant d’une amende record en 2014 pour avoir effectué des transactions en dollars avec des pays sous sanction (Iran, Soudan et Cuba).

Réactions de Bercy et du Medef

À la suite de la divulgation de cette lettre, de nombreuses organisations ont réagi. À commencer par Bercy.

« Les ingérences américaines dans les politiques d’inclusion des entreprises françaises, comme les menaces de droits de douanes injustifiés, sont inacceptables », a indiqué le ministère dans un communiqué transmis à l’AFP. Et de poursuivre : « la France et l’Europe défendront leurs entreprises, leurs consommateurs, mais aussi leurs valeurs ».

Le patron du Medef a également pris la parole. Interrogé sur LCI, Patrick Martin a jugé cette missive « inadmissible ». Et d’ajouter « cela traduit une dérive du gouvernement américain, du président américain lui-même, qui veut une emprise sur l’économie mondiale et les valeurs européennes. On ne peut pas s’incliner, nous avons des valeurs, des règles, nous nous devons de les respecter ».

Est-ce légal?

Ce formulaire a-t-il force de loi pour qui ne le respecterait pas ? Pour l’enseignant à Sciences Po : « Les critères présentés dans cette circulaire sont tellement peu clairs que si illégalité il y a ce sera après des contentieux longs et complexes qui pourraient éventuellement être initiés par des fournisseurs français de l’ambassade. Le droit français est celui qui s’exerce en la matière, mais si une entreprise gagne son procès, quelles seront les conséquences? Aucune très certainement ».

Et ensuite ?

Quelle réponse apporteront les entreprises concernées ? Celles qui choisissent de résister se privent de fait d’un important client. « Cette lettre adressée par l’ambassade n’est que la partie visible de l’iceberg. Il existe des entreprises françaises et européennes qui ont pour client l’administration fédérale dans une bien autre proportion. Nous parlons ici d’entreprises du CAC 40 qui sont soumises aux mêmes pressions même si les courriers n’ont pas été rendus publics », poursuit Jean-Baptiste Goulard.

Du côté des entreprises les plus engagées, on veut croire à la résistance. « Les entreprises qui nous ont partagé cette information nous ont fait savoir qu’elles n’avaient pas l’intention de ne pas respecter la loi française : leurs engagements font partie de leurs convictions et le Pacte mondial offre en cela un très bon cadre international porté par les Nations unies », assure Niels Pedersen.

Les entreprises françaises et particulièrement les plus grandes entités devront arbitrer entre deux injonctions contradictoires. « D’un côté, le respect de la loi française, dont notamment la loi Copé-Zimmermann (les sociétés de plus de 250 salariés ou avec un chiffre d’affaire supérieur à 50 millions d’euros doivent respecter un quota de 40% de femmes dans leurs conseils d’administration et conseils de surveillance, NDLR), de l’autre les demandes américaines. Dans les deux cas, les entreprises s’exposent à des sanctions financières, il leur faudra donc arbitrer », explique Marcelle Laliberté, Chief DEI Officer à HEC Paris. Elle confirme que l’école poursuit ses actions.

Les universités et les grandes écoles françaises pourraient même devenir des refuges pour les étudiant·es américain·es qui souhaitent s’exiler.